| ギャラリー |

| Hさんが「地質学者になりたい」という夢を抱きながら、名古屋大学環境学研究科に短期入門した様子を紹介します。 |

| 期間:平成29年8月7日(月)、8月8日(火) |

| 名古屋大学環境学研究科 地球環境科学専攻 生物圏進化学研究室 名古屋市千種区不老町 |

| 今回入門させていただいた、須藤 斎 先生の著書「0.1ミリのタイムマシン」に出会い、地層に隠された小さな生き物に興味を持ちました。将来は地質学者になって、過去の地球の姿を知りたいと思っています。 | ||

| 研究室の概要説明していただいた後、学内の池で珪藻を採集しました。池に浮いている藻をビーカーですくい取ります。壁についている藻は、歯ブラシでこするようにして採集します。 | ||

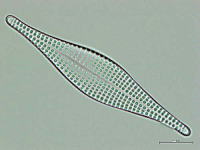

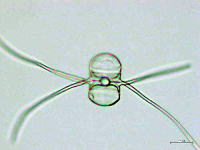

| 採取してきたサンプルをスライドガラスに1,2滴たらし、カバーガラスを気泡が入らないようにのせます。顕微鏡で観察すると、数種類の生きた珪藻を見ることができました。 | ||

| 地殻についてや、掘削船による研究、掘削サンプルについて説明していただきました。また、今後の研究、マントル採取の可能性についても教えていただきました。 | ||

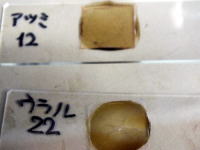

| 貴重な土壌サンプルから、珪藻化石を取り出します。今回は渥美半島、ウラル山脈で採取された土壌です。当然肉眼で珪藻は見えません。 |  |

|

|

酸、アルカリの薬品を加えて熱処理をして、観察に必要な部分だけを取り出します。それをカバーガラスにのせて、ひと晩乾燥させます。 |  |

|

|

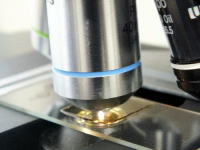

昨日つくったカバーガラスに、スライドガラスをのせます。それを軽く火であぶると、プレパラートの完成です。 |

|

さあ、うまく見えるでしょうか。中学で使う顕微鏡よりも、かなり高性能なものを使わせていただきました。 |  |

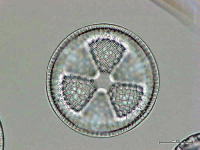

| 見えました。割れたものも多かったですが、珪藻化石が入っていました。短い時間での突貫工事でした。須藤先生にかなり助けていただきました。 |  |

|

|

|

|

|

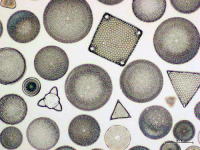

専門家が作られたプレパラートを見させてもらいました。とても小さい珪藻を整然と並べる技術に驚かされました。色々な形のものがあり、ずっと見ていても飽きません。 |  |

|

|

|

|

|

|

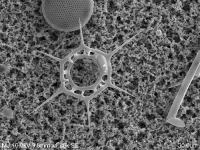

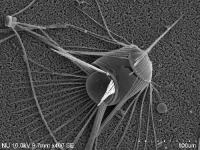

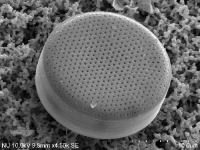

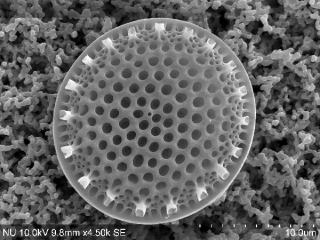

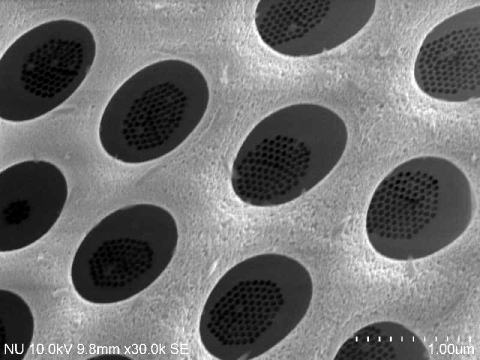

| 楽しみにしていた電子顕微鏡です。とても大きな顕微鏡ですが、昔のものと比べると、かなり小さくなり、操作も簡単になったそうです。微化石は見やすくするために、薄くコーティングされています。 |  |

|

|

|

|

|

光学顕微鏡では見えない世界を覗くことができました。もっと、色々な微化石を観察したくなりました。 |  |

(上写真)多数の穴の中を拡大してみると、さらに小さな穴がたくさん見えます。(右写真) |

|

|

今回の入門のきっかけとなった須藤先生の著書にサインをいただきました。 とても楽しく、有意義な時間を過ごすことができました。 |

|