| ギャラリー |

| Sさんが「大地震を100%の確率で予測できる研究者になりたい」という夢を抱きながら、名古屋大学減災連携研究センターに短期入門した様子を紹介します。 |

| 期間:平成30年8月3日(金)、8月4日(土) |

| 名古屋大学減災連携研究センター 名古屋市千種区不老町 |

|

|

|

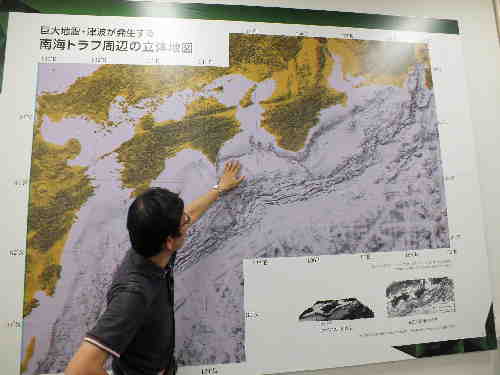

| 今回の入門でお世話になったのは、名古屋大学減災連携研究センター、大学院環境学研究科附属地震火山研究センター 教授 鷺谷 威 先生です。 はじめに減災館を見学しました。減災館は2014年に完成し、減災研究の拠点としての役割だけでなく、免震建物として災害時の対応拠点にもなるそうです。また、平時には減災について学ぶ場として、1〜2階が一般公開されています。 (右)3Dビジュアライズ:東海地方の地理的な特徴をプロジェクションマッピングで見る事ができます。減災館は小高い丘の上にあり、津波などの被害は受けにくい場所にあります。 |

||

|

|

|

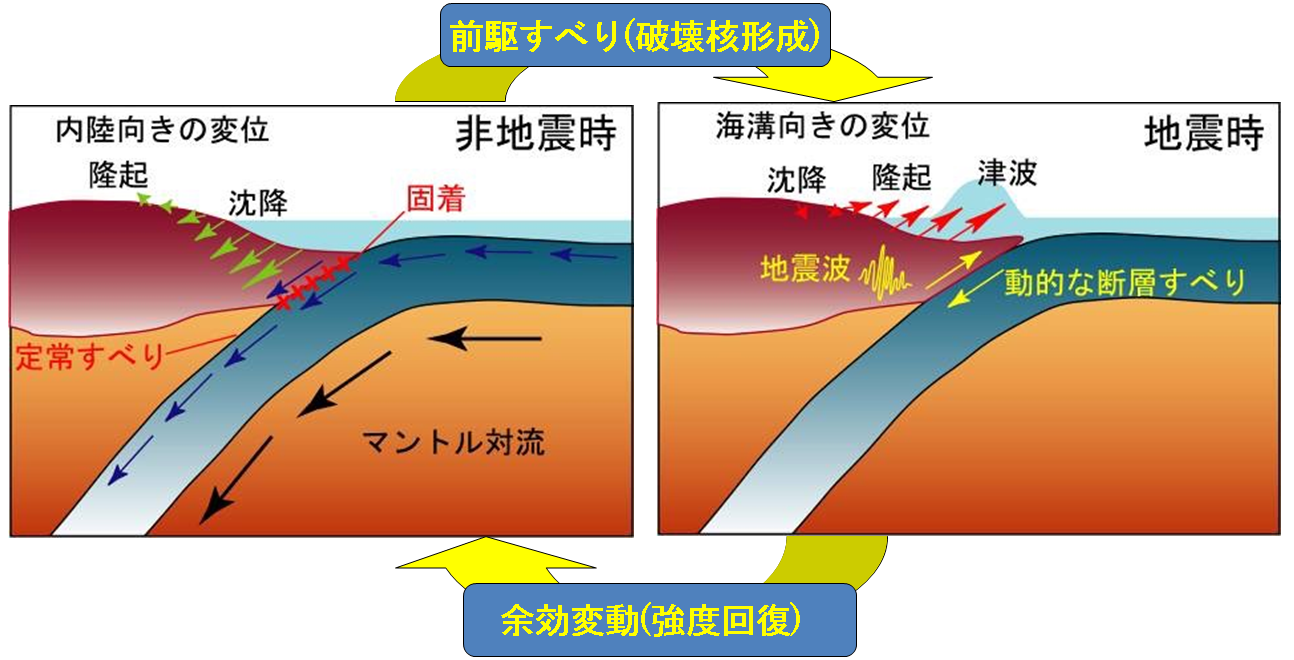

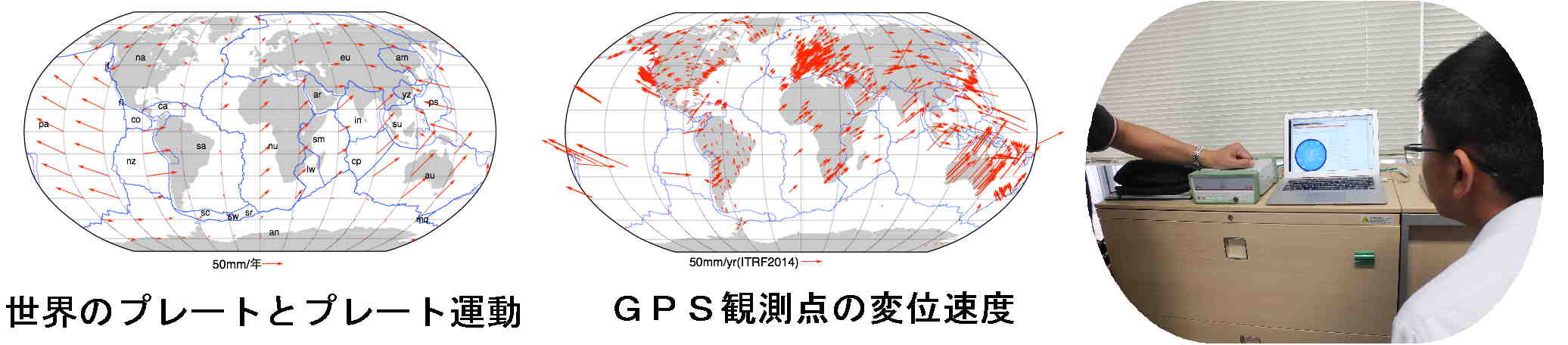

| 地震のメカニズムについての説明です。地球表面は十数枚のプレート(固い岩盤)で覆われており、それぞれ1年あたり数センチの速さで運動しています。地震はプレートの運動によって生じた変形で地球内部の岩石が壊れる現象です。プレート内部は変形が小さいので地震はあまり起きませんが、プレート境界付近ではプレート同士の相互作用により多くの地震が発生します。 | ||

|

|

|

| (左)波が伝わる様子を見る装置です。固めた寒天の後ろから光りをあて、偏光板を通して観察すると、変形の度合いが縞模様となって現れ、寒天模型中を伝わる波を可視化しています。

(中)軟弱地盤を作りその上に建物模型を置く。容器全体に震動を与えると、軟弱地盤上の建物模型は沈み、液状化の様子を観察することができます。 (右)地震によって津波が発生し、沖合から陸に向けて伝わる様子を確認することができます。津波が陸に近づくにつれ高くなる様子を観察することができます。 |

||

|

|

|

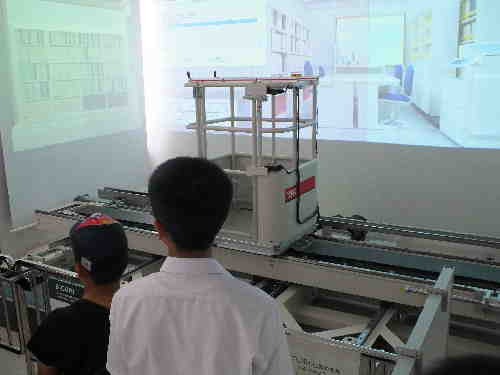

| 大地震が起こったときの揺れと建物の中の様子を、BiCURI(左)では実際に装置の動きで再現し、VRゴーグル(中、右)では擬似的に再現している。BiCURIは、動きが激しすぎて乗ることはできません。 突然の大地震をBiCURIの動きで再現した様子を動画でご覧ください 「alpha3.mp4」 |

||

|

|

|

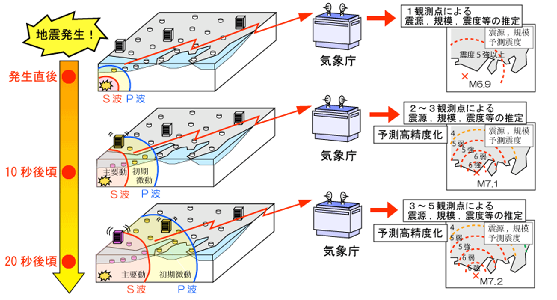

| 地震が発生すると、震源からは揺れが地震波となって地面を伝わります。岩盤中を伝わる地震波にはP波(縦波 6km/s)とS波(横波 3.5km/s)があり、P波の方がS波より速く伝わる性質があります。一方、強い揺れによる被害をもたらすのは、主に後から伝わってくるS波です。このため、地震波の伝わる速度の差を利用して、先に伝わるP波を検知した段階でS波が伝わってくる前に危険が迫っていることを知らせることが可能になり、減災の効果が見込めます。しかし、最も被害が大きいであろう震源近くでは、P波、S波が到達するまでの時間差が小さく、地震速報の効果は低くならざるを得ません。 | ||

|

|

|

| 減災ライブラリーでは、災害に関連する書籍が多数置かれており、過去の地震や津波の被害、昔の地図なども展示されています。「くらべる今昔マップ(時系列地図ビューアー)」(右)では、東海地方の様々な種類の地図(標高図、航空写真、浸水想定図、震度分布図など)を簡単に見ることができます。また、100年前の地図と現在の地図を見比べることもでき、地盤の強弱を予測することができました。 | ||

|

|

|

|

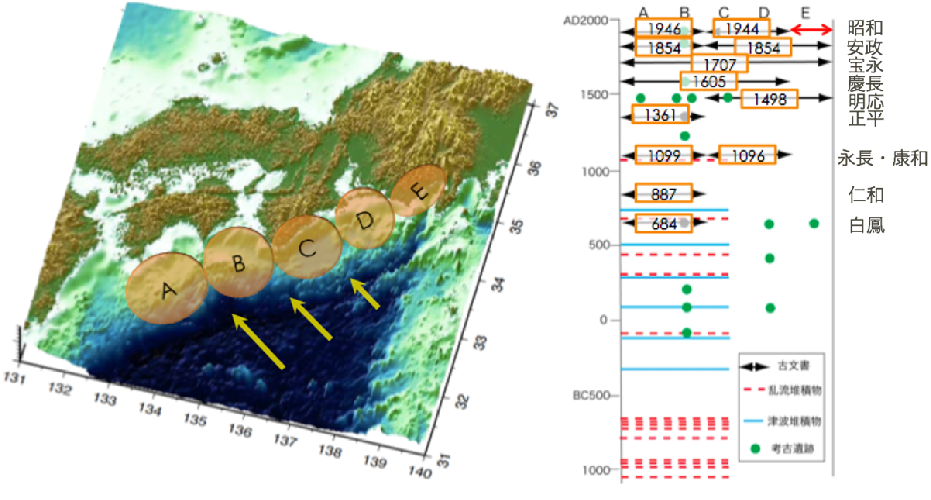

| 南海トラフ地震は、フィリピン海プレートの沈み込み(2〜6cm/年)によって起こります。これまで平均120年の間隔で、M8級大地震が発生しています。

以前は東海地震、東南海地震、南海地震と、3つの震源域で別々に大きな地震が発生すると想定されていました。ところが、東日本大震災で、複数の震源域が同時に動いたことから、「最悪に備えよう」と、3つの震源域の同時地震を想定し、これを南海トラフ巨大地震と名付けたそうです。想定震源域について、赤青の色眼鏡を通して見ることで、地図が立体的に見えました。 |

|

||

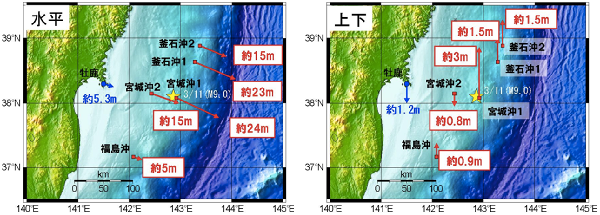

| プレートの変位速度、移動距離は、GPSの観測によって詳しく求めることができます。鷺谷先生の研究室でも、複数の人工衛星から発信される電波を受信しその伝播時間を用いて受信局の位置決定やナビゲーションを行っています。 過去のGPS観測データで、2003十勝沖地震、2011東北地方太平洋沖地震によって、震源に近い地域の地殻が大きく変動している様子も見せていただきました。 |

||

|

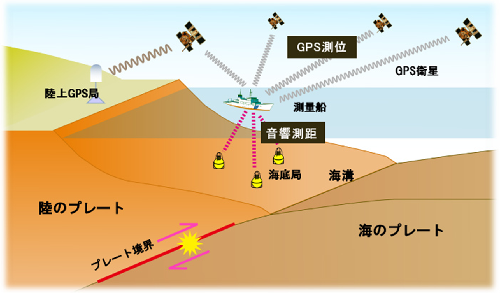

左図は海底地殻変動観測のイメージ図です。海底に観測装置を設置しますが、水中は電波が伝わらないため海上の測量船とは音響によって距離を測定します。測量船はGPS測位も同時に行うことで、海底の地殻変動の様子を捉えることができます。 下図は、2011東北地方太平洋沖地震後に観測されたデータです。水平方向、上下方向に陸のプレートが大きく変動している様子がわかります。 |

||

|

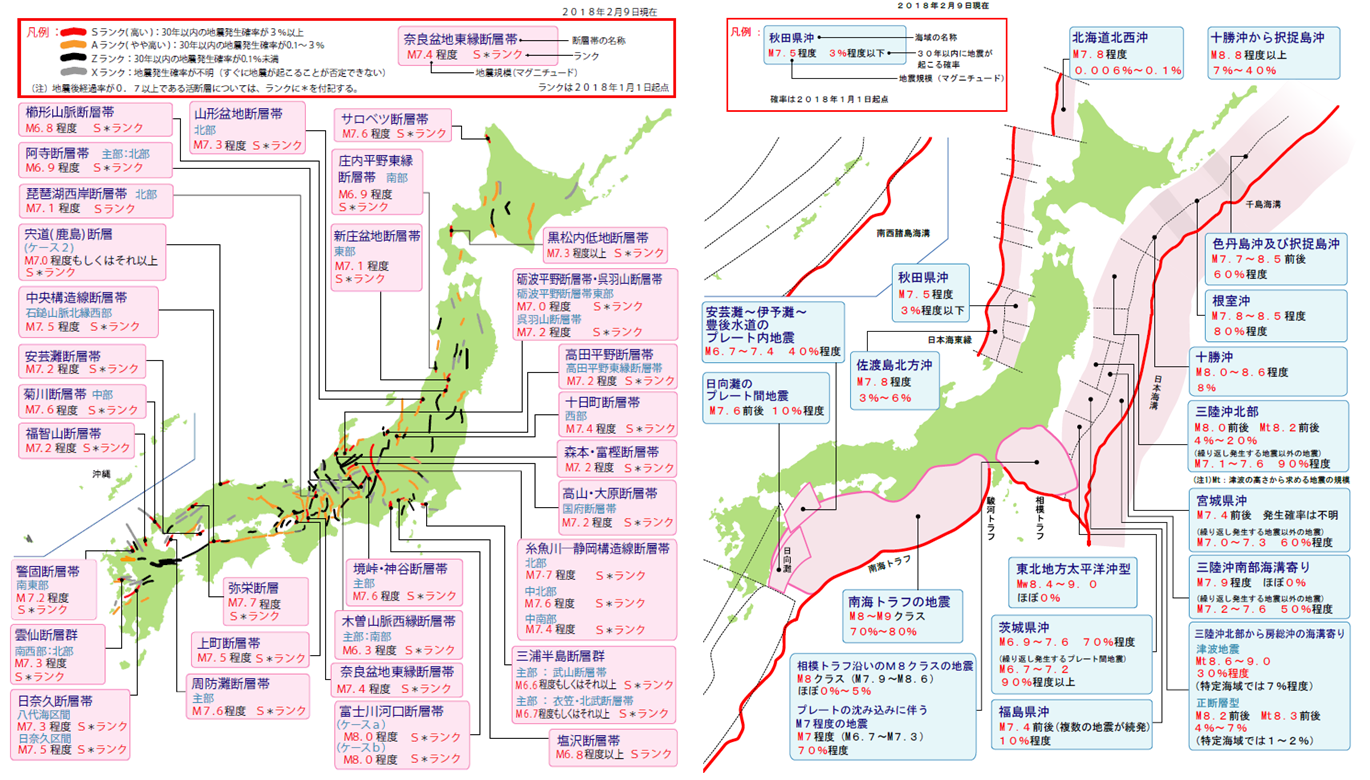

| 長期評価の方法 1.地震が起きる場所を特定する:活断層、プレート境界 2.そこで起きる最大地震規模を見積もる:断層の長さ、プレート境界の面積 3.地震の発生間隔と最新の発生時期を調べる:歴史記録、断層調査 4.地震発生確率を計算する 活断層とは ・断層運動の繰り返しによる地表のずれが地形として認識されるもの ・累積性が認められる ・地質学的な最近の時代に繰り返し地震発生 → 将来も地震を起こす可能性 ・活断層が認められなくても地震が起きる可能性はある |

||

|

||

|

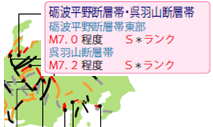

富山県の活断層については、呉羽山断層帯 M7.2程度、砺波平野断層帯 M7.0 程度の地震が予想されている。いずれも30年以内の地震発生確率が3%以上の、Sランク評価(最も発生確率が高い評価)。 地震の予測可能性は「30年以内に何パーセント」と表現される。これは、いますぐ起きるかもしれないし、明日かもしれないし、30年後かもしれない、という意味なので、いま起きたらどうするか常に考えおく必要がある。 | ||

| 将来地震が発生する「時期(いつ?)」「場所(どこで?)」「規模(どんな?)」について述べることをいう。3つのうち1つでも欠けると当たり前のことになる

。 「予知」とは、3つの要素を高い精度で述べること。予知ができれば、避難につながる。 「予測」とは、発生確率を述べること。 ・短期間(1日)の予測 → 確率が低いので、避難につながらない ・長期間(30年)の予測 → 確率が高い場合はあるが、避難につながらない。 「地震予知」の考え方 ・大地震の発生頻度は低い → 時間当たりの発生確率は小さい (例)100年に1回→年1% → 1日あたり0.003% ・実用的な(避難につながる)予知のためには? 数日以内の発生確率を十分に高くする → 地震発生につながる現象(前兆現象)を捉える 地震の場所と規模を把握する → 過去の発生履歴をよく調べる:長期評価の役割 |

| これまで、地震の前兆かもしれないという報告例が数多くなされているが、まだまだ研究の余地はあるそうです。そのため現段階では、「予知」がとても難しいというのは、ご存知の通りです。しかし、日本に住んでいるということは、常に地震と隣り合わせであることには間違いありません。 将来はぜひ地震予知につながるような研究をして、少しでも被害を減らすために役立ちたいと思うと同時に、我々が今できることは、普段から減災のための備えをしておくことだと感じました。 |

|

||